Medien | Kultur | Sport

Lebensraum Denkmal

Verrammelte Türen, löchrige Fenster, abgeblätterter Putz – so manches denkmalgeschützte Objekt macht einen traurigen Eindruck. Dabei ist der beste Denkmalschutz ein Gebäude auch zu nutzen.

08. August 2019

Denkmäler prägen das Aussehen von Städten, Dörfern und Landschaften und sind Bestandteil des Alltags in unseren Ortskernen. Wo es gelingt sie einzubeziehen und zu beleben, sind sie eine Bereicherung für den Ort. Leider sind einige Kommunen und inzwischen auch Kirchen finanziell nicht mehr imstande, ihre Denkmäler fachgerecht zu erhalten. Die Suche nach Nutzungskonzepten läuft oft schleppend. Auch für private Besitzer kann eine umfassende Sanierung schwierig sein. Mit Engagement, Kreativität und mit Unterstützung der Öffentlichkeit kann jedoch in vielen Fällen ein positiver Effekt für Bürgerinnen, Bürger und für ganze Dörfer erzielt werden. Aber reicht die staatliche Unterstützung wie sie sich momentan darstellt aus?

Dieser und anderer Fragen geht seit November Dr. Sabine Weigand, Sprecherin für Denkmalschutz, in der neu formierten Grünen Landtagsfraktion, nach. Um noch näher am Geschehen zu sein, fuhr sie in diesem Sommer mit ihrem Team durch Bayern. Besichtigt wurden Problemfälle, Positivbeispiele und aktuelle Projekte.

Denkmalschutztour Tag 1

Coburg

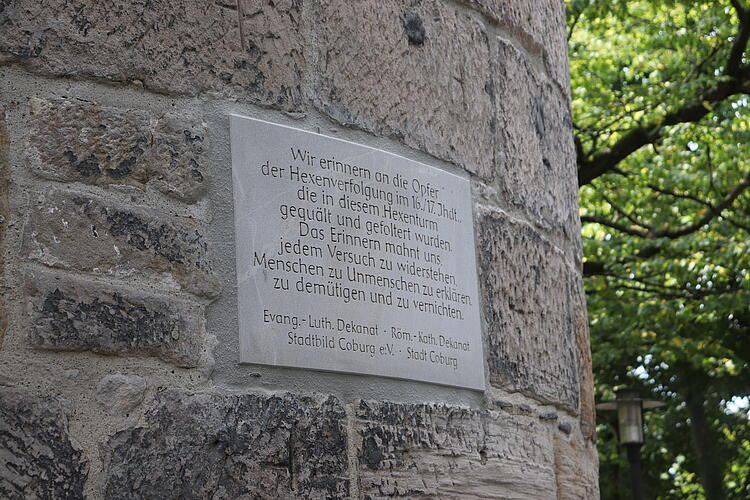

Der erste Tag unserer Denkmaltour führte uns auf Einladung des dortigen Grünen Kreisverbands nach Coburg. Bei einem Rundgang durch die Altstadt wurden wir von Herrn Dr. Eidt, dem Vorsitzenden des Vereins „Stadtbild Coburg“ geführt. Seit Jahrzehnten unterstützt der Verein Privatpersonen bei der Instandhaltung ihrer historischen Gebäude. Damit retten sie nicht nur einzelne Häuser, sondern leisten einen großen Beitrag am Erscheinungsbild der Stadt. Im zweiten Teil des Stadtrundgangs besichtigten wir das Kretschenviertel und diskutierten die Pläne, die rund um das Kongresshaus bestehen. Hierbei übernahmen die Mitglieder des Vereins „Altstadtfreunde Coburg“ die Federführung.

Kulmbach

Die Plassenburg in Kulmbach ist DAS Wahrzeichen der großen Kreisstadt. Als eines der imposantesten und größten Renaissancebauwerke Deutschlands ragt sie weit über die historische Altstadt auf dem Buchberg und ist weit ins Land zu sehen. Sie lockt mit ihren Museen Besucher aus ganz Deutschland und darüber hinaus an. Allerdings ist die Besucherzahl eher rückläufig und soll gesteigert werden. Liegt es an der Erreichbarkeit oder am Angebot für Tourist*innen? Oder was muss aus denkmalpolitischer Seite getan werden? Gemeinsam mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern sowie lokalen Akteuren sind wir auf Initiative des Kreisverbands der Grünen diesen Fragen nachgegangen. Beim Rundgang wurde deutlich, dass es auf der Burg an einem attraktiven Gesamtkonzept fehlt. Dies wäre nach Meinung von Dr. Sabine Weigand der erste Schritt mehr Besucher auf die Burg zu locken. „Es ist Aufgabe der Kommune alle Interessierten an eine Tisch zu holen und ein stimmiges Nutzungskonzept zu erarbeiten.“ Das Interesse der Kulmbacher an einer Belebung der Burg ist in jedem Fall gegeben.

Coburg

Coburg

Coburg

Kulmbach

Kulmbach

Kulmbach

Denkmalschutztour Tag 2

Bayreuth

Unser zweiter Tag der Denkmaltour führte uns in die Innenstadt von Bayreuth. Ausgehend von der Stadtkirche besichtigten wir die kleinen Gassen der Altstadt, abseits der Touristenströme und neu sanierten Straßen und Plätze. In der Kirchgasse war deutlich zu erkennen, wie Häuser sich entwickeln, wenn Eigentümer über Jahrzehnte nichts investieren. Putz bröckelt, Fenster brechen und gewähren Tauben Einlass in ganze Stockwerke. Direkt daneben, auf den ersten Blick ein neu saniertes schmales Stadthäuschen. Klopft man hier jedoch an die Fassade, so hört man den dumpfen Klang einer Kunststoffdämmung, die auf die Jahrhunderte alten Sandsteinmauern aufgetragen wurde. Bezirksheimatpfleger und Norbert Hübsch, Geschäftsführer des Historischen Vereins für Oberfranken, waren sich einig, dass die alten Balken und das ursprüngliche Gemäuer darunter innerhalb kürzester Zeit verfallen würden. Hier wurde der Stadt Bayreuth von Seiten aller Anwesenden mangelndes Interesse und fehlendes Engagement attestiert. Der Rundgang führte weiter über den Marktplatz zur Schlosskirche und dem neu sanierten Opernhaus, welches im Besitz der Schlösser- und Seenverwaltung ist. An dieser Stelle drücken Teilnehmerinnen des Rundgangs ihren Unmut darüber aus, dass sich die Stadt nicht ausreichend für den Erhalt des Operncafés eingesetzt hat. Offensichtlich gelte das Interesse der Stadt mehr dem Anlocken von Touristen, als der eigenen Bevölkerung, die mit dem Opernhaus eine wichtige Spielstädte für Veranstaltungen nur noch sehr eingeschränkt nutzen kann. Ein Aspekt, der sich nach Ansicht der Teilnehmer auch in der Spitalgasse zeigt. An dieser Stelle verfällt seit Jahrzehnten ein wunderbar gelegenes altes Sandsteinhaus. Hier wurde in Kombination mit dem daneben liegenden leeren Grundstück die Errichtung eines Mehrgenerationenhauses mit verschiedensten Nutzungen gewünscht.

Zum Abschluss unseres Aufenthalts trafen wir uns in einem neu sanierten Stadthaus zu einem Gespräch mit dem Bezirksheimatpfleger Prof. Dr. Dippold und Dr. Norbert Hübsch. Diskutiert wurde das generelle Problem, dass zu viel historische Bausubstanz verloren geht. Manche Eigentümer zeigen keinerlei Bereitschaft zur Sanierung, obwohl sie die finanziellen Möglichkeiten dazu hätten und auch Förderung von Seiten des Denkmalschutzes stattfinden könnte. Lieber geben sie ihre Häuser dem Verfall preis. Leider gibt es hier wenig rechtliche Möglichkeiten, Denkmalschutz durchzusetzen. Enteignungen sind kompliziert und langwierig. „Denkmalschutz kann nur in partnerschaftlichem Zusammenwirken von Bevölkerung, Kommunen und staatlichen Behörden gelingen“, meint Sabine Weigand. „Wir müssen bei den Menschen das Bewusstsein schärfen dafür, dass Denkmäler Anker unserer Identität sind und das Gesicht unserer Städte und Dörfer prägen. Ohne sie wären wir ein großes Stück ärmer.“

Creußen

Am zweiten Tag entdeckte Dr. Sabine Weigand außerdem das oberfränkische Städtchen Creußen. Sie war einer Einladung der Grünen Fraktion im Stadtrat gefolgt, der auch dankenswerter Weise die Organisation vor Ort übernahm. Renate van de Gabel-Rüppel und Bürgermeister Dannhäuser begrüßten Dr. Weigand im Rathaus, wo sich die Abgeordnete ins Goldene Buch der Stadt eintrug. Anschließend ging es auf Tour durch die Stadt beginnend beim Hämmerleinhaus, das eben so wie sein Gegenüber dringend auf eine Sanierung wartet. Hier wünscht man sich in Creußen eine Nutzung als Bürgerhaus mit Gemeinschaftsräumen und einem Café oder aber ein kleines Hotel. Letzteres scheiterte bisher daran, dass sich kein Pächter fand. Am Dorfplatz stellte man übereinstimmend fest, dass es an Lebendigkeit fehlt. Neue Ideen wären dringend von Nöten. Durch die Habergasse gelangte die Gruppe schließlich zum Krügemuseum, wo Weigand das weltberühmte Creußener Steinzeug bewunderte und gerne Bier aus einem dieser Krüge getrunken hätte. Neben vorbildlichen Sanierungsobjekten finden sich in Creußen leider auch noch Gebäude, die aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt werden müssen. Bisher gab es hier gute Unterstützung durch die Städtebauförderung. Aber es braucht auch Ideen, um das Stadtzentrum zu beleben. „Vielleicht wäre hier ein Bürgerideenwettbewerb ein guter Gedanke“, meint Weigand.

Bayreuth

Bayreuth

Bayreuth

Creußen

Creußen

Unsere Denkmalschutzpolitische Sprecherin, Dr. Sabine Weigand

Denkmalschutztour Tag 3

Kemnath

Am dritten Tag ihrer Denkmaltour hat Dr. Sabine Weigand im oberpfälzischen Kemnath Halt gemacht. Schon bei der Einfahrt in die Stadt zeigte sie sich begeistert von den schönen Fassaden der Bürgerhäuser und der Lebendigkeit des Stadtbilds. Bürgermeister Nickl empfing Frau Weigand voller Stolz im neu sanierten Rathaus und erläuterte diverse Sanierungsmaßnahmen. Er beklagte besonders, dass für die privaten Sanierer immer weniger finanzielle Förderung bereit gestellt wird. „Leider ist die Finanzierung von Denkmalsanierungen heute oft nur durch Städtebauförderprogramme oder Dorferneuerungsprogramme möglich. Der Denkmalschutz braucht dringend mehr finanzielle Unterstützung vom bayerischen Staat“, mahnt Dr. Sabine Weigand. „Mit den Kürzungen im sogenannten „kleinen Denkmalschutz“ (dem Fördertopf für die privaten Sanierer) im aktuellen Doppelhaushalt lässt man Denkmalbesitzer einmal mehr im Regen stehen.“ Baureferent Roland Sächerl erläuterte vor dem Lenzbräu das Projekt der Kommune nach einer denkmalgerechten Sanierung, hier die Stadtbibliothek unterzubringen und ein interkulturelles Familien- und Bürgerzentrum einzurichten. „Die Kommunen müssen bei der Denkmalsanierung ein Vorbild sein. Mit einer zukünftigen öffentlichen Nutzung geht die Stadt Kemnath einen guten Weg.“ Zum Schluss führte Heidrun Schelzke-Deubzer Weigand ins Scheunenviertel wo sie an Hand von zwei Beispielen aufzeigte, wie vorbildlich Denkmäler von privater Hand saniert werden können. „Die Umgestaltung von landwirtschaftlichen Gebäuden zu hoch attraktivem, zeitgemäßem Wohnraum ist eine großartige Alternative zum Neubau auf der grünen Wiese. Auch moderne energetische Konzepte können hier Hand in Hand mit dem Denkmalschutz verwirklicht werden.“

Speinshart

Mitteletappe des dritten Denkmaltourtages war das Klosterdorf Speinshart. In Begleitung von Bürgermeister Nickl besichtigte Sabine Weigand zwei liebevoll sanierte denkmalgeschützte Gebäude. Auch hier wurde eine stärkere Förderung durch die „Kleine Denkmalpflege“ gefordert. Dies und eine finanzielle Unterstützung von Eigenleistung sieht auch Weigand als dringend wünschenswert an. Hauseigentümer Zeitler mahnte an, dass in Zeiten des Klimawandels auch eine energetische Sanierung mit Fernwärme, Photovoltaik oder Solarthermie immer wichtiger würde und im Denkmalbestand möglich sein muss. „Damit stoßen Sie bei uns Grünen auf offene Ohren“, meint Weigand. „Es macht immer wieder Freude neues Leben in alten Mauern zu erleben.“

Weiden

In Weiden wurde Dr. Sabine Weigand von der grünen Stadträtin Gisela Helgath und ihren Stadtratskolleg*innen empfangen, außerdem waren Frau Vorsatz vom Kulturamt und Baudezernent Oliver Seidel, sowie Anna Toman, Landtagsabgeordnete aus Tirschenreuth, Sprecherin für Schulpolitik der Grünen Fraktion mit dabei. Treffpunkt war der Bahnhofsplatz in direkter Nachbarschaft zum ehemaligen Hauptpostamt. Dieses denkmalgeschützte Gebäude befindet sich seit einiger Zeit in Privatbesitz. Schon seit längerem verfolgt die Stadt den Gedanken das gesamte Areal um den Bahnhof neu zu denken und zugestalten. Ein Rahmenplan beinhaltet als Leitlinie die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes durch die Verlagerung des Busbahnhofs und den Bau eines Parkhauses unter Einbeziehung eines Mobilitätskonzepts. Mit Anwohnern und Gebäudeeigentümern steht man bereits in einvernehmlichem Kontakt. Schwierig gestalten sich allerdings die Verhandlungen mit der Bahn, die keine Bereitschaft zum Grundstücksverkauf erkennen lässt. Darüber hinaus fehlen sinnvolle Ideen zur Nutzung des brach liegenden Postgebäudes. „Wenn ein Gebäude genutzt wird, so muss man sich um den Erhalt weniger Sorgen machen,“ erklärt Baudezernent Seidel. „Die Stadt signalisiert die Bereitschaft zu konstruktiven Gesprächen.“

„Der Bahnhofsvorplatz mit Umgriff auf angrenzende Liegenschaften sind ein klassischer Fall für ein Stadtplanerisches Nutzungskonzept unter Einbeziehung der Denkmalpflege und verkehrspolitischer Planungen“, stellt Dr. Sabine Weigand fest. „Das Postgebäude ist ein anschauliches Beispiel für Verwaltungsbauarchitektur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und könnte mit seinen schlossähnlichen Türmchen zu einem attraktiven Blickfang werden.“

„Sicherlich wird es für die Stadt Weiden nicht einfach sein zeitnah optimale Lösungen zu finden. Dennoch lohnt sich die Mühe aus dem Bahnhofsviertel eine attraktive Eingangspforte zur Stadt und einen Ort mit hoher Aufenthalts- und Lebensqualität zu machen“, zeigte sich Anna Toman überzeugt.

Anschließend besuchte Dr. Sabine Weigand den Flurerturm mit dem „Milchladl“. „Als einziges Überbleibsel des äußeren Stadtberings kommt diesem denkmalgeschützten Ensemble besondere historische Bedeutung zu. Dankenswerter Weise hat die Stadt hier bereits viel investiert. Jetzt gilt es eine optimale Nutzung für diese bezaubernde Immobilie zu finden“, stellt Weigand fest. Die Idee hier ein kleines charmantes Hotel einzurichten fand in der Runde großen Anklang, aber es ließen sich auch andere Möglichkeiten denken, dieses Schmuckstück mit neuem Leben zu füllen.

Kemnath

Kemnath

Kemnath

Kemnath

Kemnath

Speinshart

Speinshart

Speinshart

Weiden

Weiden

Weiden

Denkmalschutztour Tag 4

Bogen

Die Denkmalschutztour führte Dr. Sabine Weigand auch nach Bogen. Zusammen mit Rosi Steinberger besichtigte sie dort einige denkmalgeschützte Gebäude.

Am Gasthof Adler, dem Ausgangspunkt der Tour durch Bogen, wurden die Konfliktlinien sehr schnell sichtbar. Der Eigentümer Werner Länger stellte sein Konzept zur Bebauung des Grundstücks vor, das seniorengerechte Wohnungen und eine Tiefgarage vorsieht. Im ehemaligen Gasthaus sieht er insofern eine Belastung, als er keinerlei Sicherheit bzgl. der Vermietung habe und er für den Erhalt des Gasthauses zusätzliche teuere Sicherungsmaßnahmen beim Bau der Tiefgarage in Kauf nehmen müsse. Allerdings betonte er stets, dass er mit dem Anwesen keinen Gewinn machen wolle, jedoch auch nicht „draufzahlen“ möchte. Kreisbaumeister Anton Stauber als Vertreter der unteren Denkmalschutzbehörde hielt dagegen, dass man sich von Seiten des Denkmalschutzes schon sehr stark bewegt habe. So sei der Teilabriss des hinteren Gebäudeteils genehmigt worden.

Bei der Besichtigung der Innenräume wurde schnell deutlich, dass eine Weiternutzung der Räumlichkeiten als Gaststätte an dieser zentralen Stelle vielversprechend sein kann. Auch ein Ausbau der Kellerräume, z.B. als Weinkeller, scheint möglich. Während der Besichtigung zeigte sich in vielen Einzelgesprächen, dass Kompromisslinien vorhanden sind. Eine auf mehrere Jahre ausgedehnte Anmietung der Räume durch die Kommune könnte eine solche Möglichkeit sein. Sabine Weigand betonte stets, dass das Denkmalschutzgesetz von den Bürgern und den Institutionen im Freistaat verlangt, Denkmäler zu erhalten. Hier gelte der Grundsatz „Eigentum verpflichtet“.

Der zweite Teil des Besuchs führte zum Kloster Oberalteich. Dabei handelt es sich um einen großen Gebäudetrakt, der im Rahmen der Säkularisierung aus dem Besitz der Kirche genommen wurde. Heute sind unterschiedliche Nutzungen und unterschiedliche Eigentümer vorhanden. Ein Teil des Gebäudes ist in kommunaler Nutzung als Kulturzentrum, ein anderer nach wie vor in kirchlichem Besitz, ein weiterer wird als Wohnraum genutzt. Der Klostergasthof ist nur an drei Tagen in der Woche abends sowie sonntags ganztags geöffnet. Über dem Gasthof befinden sich Räume und ein Saal mit renovierten repräsentativen Stuckornamenten im Barockstil, die derzeit überhaupt nicht genutzt werden.

Die Nutzung als „Haus der bayerischen Geschichte“ in der Heimatstadt der bayerischen Raute scheiterte trotz intensiver Bemühungen der Stadt Bogen. Der Bürgermeister sieht sich an dieser Stelle vom Freistaat verschaukelt, denn es seien ihm „gute Chancen“ in Aussicht gestellt worden. Er könne sich jetzt vorstellen, das Gebäude sowie einen zusätzlichen Neubau als gemeinsames Archiv für den gesamten Landkreis zu nutzen, inklusive des dazugehörigen Fachpersonals. Diese Einschätzung führte zu großem Widerspruch bei den anwesenden Kreisheimatpflegern und Sabine Weigand, da Urkunden in den jeweiligen Gemeinden archiviert sein müssten.

Kelheim

Die beiden Objekte die in Kelheim besichitgt wurden, das Brunnenhaus (Donaustr. 8) und das Benefiziatenhaus (Benefiziatengasse7), sind zwei unsanierte Jurahäuser. Jurahäuser sind relativ breit und gedrungen mit gering geneigtem Satteldach ohne Dachüberstand. Die Mauern bestehen aus Bruchstein des örtlich anstehenden Kalksteins, neuere Teile auch aus gebrannten Ziegelsteinen. Die Besonderheit ist das Dach, das mit Kalkplatten aus den Steinbrüchen der Altmühlregion gedeckt ist. Mehrere Schichten dieser Kalksteinplatten sind übereinander geschichtet. Die Massivität, ca. 150 kg pro m2, machen einen besonders tragfähigen Dachstuhl erforderlich. Das Dach ist extrem wartungsintensiv.

Kritisiert wurde im Lauf der Führung die schleppende Abarbeitung von Anträgen durch das Landesamt für Denkmalschutz. Hier gibt es einfach zu wenig Personal.

Gasthof Adler in Bogen

Kloster Oberalteich in Bogen

Kloster Oberalteich in Bogen

Kelheim

Kelheim

Kelheim

Kelheim

Kelheim

Denkmalschutztour Tag 5

Dettelbach

Ein neu gegründeter Ortverband der Grünen, alte Probleme beim Denkmalschutz: Beim Spaziergang durch den Ort mit vielen Interessierten Dettelbachern wurde deutlich, wie viel alte Bausubstanz in dem Örtchen noch vorhanden ist. „Ihr seid ja fast die fränkische Toskana: so viele schöne alte, historische Bürgerhäuser, ein prächtiges Rathaus und ein intakter Mauerring, das ist doch eine Gesamtattraktion“, ist Dr. Sabine Weigand begeistert. Stärker als die Leerstände stachen viele gelungene Sanierungen ins Auge, so wie die alte Posthalterei. Auf die Sanierung vieler Denkmäler in Privatbesitz hat die unterfränkische Kommune keinen Einfluss, kann aber als Vorbild für eine gelungene Sanierung ein Zeichen setzen: „Es ist ja schon vorbildlich, dass die Stadt ein Stadtentwicklungskonzept durchlaufen hat, jetzt gilt es dieses umzusetzen. Bei diesem Schatz an denkmalgeschützten Häusern bietet es sich an, noch zusätzlich ein kommunales Denkmalkonzept in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalschutz zu entwickeln“, ergänzt die Abgeordnete. Das Denkmalkonzept bietet die Möglichkeit zusammen mit Experten Potentiale sowohl für die Bürger, als auch den Tourismus auszuloten. Damit verbunden müsste auch ein kommunales Verkehrskonzept sein, denn „auf den ersten Blick präsentiert sich Dettelbach als Autostadt“, so Weigand. Auch die Aufenthaltsqualität kann noch verbessert werden, hier ist noch viel Luft nach oben. „Man muss die Schönheit nur wachküssen“, zieht die Denkmalschützerin ihr Fazit.

Rothenburg

Der Tag in Rothenburg begann mit einer Besichtigung des neu sanierten Spitals, jetzt Schülerwohnheim, durch den federführenden Architekten Teichmann. Eindrucksvoll wurde die ursprüngliche Bausubstanz herausgearbeitet und in den einzelnen Stockwerken vorbildlich in den Vordergrund gestellt. Geschickt wurde die moderne Technik in Podesten versteckt und gleichzeitig die durchhängenden Decken des 440 Jahre alten Bauwerks ausgeglichen. Die Sanierung erfolgte in harmonischer Zusammenarbeit zwischen der Stadt Rothenburg, der Unteren Denkmalschutzbehörde, dem Landesamt für Denkmalpflege und dem Landkreis Ansbach. „Glückwunsch zu dieser gelungenen Sanierung. So geht eine Kommune vorbildlich mit ihrer historischen Bausubstanz um. Und wenn dann auch noch eine Nutzung im öffentlichen Interesse erfolgt, so ist das beispielhaft“, freut sich Dr. Sabine Weigand.

Zweite Station in Rothenburg war die Judengasse, wo die Stiftung Kulturerbe Bayern, vertreten durch Herrn Himpsl, und der Verein Alt-Rothenburg, vertreten durch die Herren Naser und Knoll, stolz ihr Sanierungsprojekt Judengasse 10 präsentierten. Die Stiftung wurde nach dem Vorbild des National Trust gegründet, um bürgerschaftliches Engagement in den Denkmalschutz zu bringen. Sie möchte die historischen Baudenkmäler vor dem Verfall bewahren und einer sinnvollen Nutzung zuführen. Das Haus Judengasse 10 ist ihr erstes großes Projekt, das sie mit Unterstützung des Vereins Alt-Rothenburg mit Enthusiasmus angeht. Im ersten Stock des Denkmals findet sich noch eine sehr gut erhaltene mittelalterliche Bohlenstube. „Der Fund der Mikwe im Keller ist ein absoluter Glücksfall. Dieses jüdische Ritualbad wurde vermutlich von der gesamten jüdischen Gemeinde genutzt und wird, wie es der Glaube verlangt, von lebendigem Wasser gespeist, in diesem Fall Grundwasser“, erläutert Weigand. Das zukünftige Nutzungskonzept sieht Wohn- und Vereinsräume vor. Das Erdgeschoss soll öffentlich zugänglich werden. Das Nebenhaus, in Besitz des Vereins Alt-Rothenburg, soll zeitgleich saniert werden. „Es ist der Stiftung Kulturerbe Bayern zu wünschen, dieses Objekt erfolgreich zu sanieren und damit mehr Unterstützer zu gewinnen“, so Weigand.

Dettelbach

Dettelbach

Dettelbach

Dettelbach

Dettelbach

Rothenburg

Rothenburg

Rothenburg

Denkmalschutztour Tag 6

Theres

Theres am Main im Kreis Haßfurt liegt viel an ihren Denkmälern, wie dem historischen Rathaus, verdeutlicht uns Matthias Schneider, Erster Bürgermeister der Gemeinde. So gibt es zum einen ein Konzept für die Innenentwicklung und darüber hinaus fördert die Kommune private Sanierungen.

Nach einem kurzen Spaziergang gelangten wir vom alten Rathaus in Obertheres zum sogenannten Viehhof. Dieser fiel durch die Säkularisierung an Privatleute, die ihn dann an die Gemeinde verkauften. Nach vielen Ideen und Diskussionen im Ort gibt es nun einige Interessenten, die mit dem Gelände und seinen Denkmälern ihre Pläne verwirklichen wollen. „Das Areal ist eine riesige Chance für die Gemeinde Theres. Eine soziale Nutzung als Mehrgenerationen-Hof mit einer Einrichtung für Senioren, das wäre doch was“, ist sich Dr. Sabine Weigand sicher und ergänzt: „Wenn für ein solches Projekt die Gemeinde, der Denkmalschutz und die Investoren Hand in Hand arbeiten ist das schon einmal eine gute Voraussetzung. Allerdings fordern wir, dass sich bei solch vorbildlichen Projekten, die der Gemeinschaft zu Gute kommen, auch der Freistaat mehr engagiert und den Kommunen unter die Arme greift.“ Nur so können Denkmäler geschützt und die Identität der Ortschaft bewahrt werden. Eine weitere Herausforderung sind die mangelhaften Möglichkeiten, ein Denkmal energetisch gut zu sanieren. „Seien wir ehrlich, ein Denkmal wird nie so isoliert sein, wie ein Neubau. Trotzdem haben wir als Staat die Aufgabe hier die Denkmalbesitzer noch besser zu begleiten, innovative Lösungen vorzuschlagen und zu fördern“, merkt Dr. Weigand an. „Auch Denkmalbesitzer möchten ihren CO2 Fußabdruck verringern – helfen wir ihnen dabei.“

Zuletzt besichtigten wir ein stark sanierungsbedürftiges Denkmal im Kirchenbesitz. Die Kirche würde gerne an die Kommune verkaufen. „Es ist derzeit eine generelle Tendenz, dass sich die Kirche von kostspieligen Immobilien trennen will. Allerdings kann sich die Öffentliche Hand auch nicht jeden Ankauf mit anschließender Sanierung leisten“, meint Sabine Weigand.

Volksbad am Plärrer in Nürnberg

Die Stadt Nürnberg hat sich mit einer großen, parteiübergreifenden Mehrheit im Stadtrat dazu entschlossen, das Jugendstilbad zu sanieren und wieder in Betrieb zu nehmen. Das Volksbad ist mit über 10.000 qm Nutzfläche das größte Jugendstilbad in Deutschland und wurde 1914 kurz vor Beginn des 1. Weltkriegs in Betrieb genommen. Aufgrund der damaligen prekären, engen Wohnverhältnisse der Arbeitersiedlungen mit desaströsen sanitären Verhältnissen machte eine öffentliche Badeanstalt zur Notwendigkeit. Daher wurden auch 66 Wannenbäder und Brausebäder vorgesehen.

Das Gebäude wurde, der damaligen Zeit entsprechend, hauptsächlich aus Beton erbaut, der auch nach heutigen Maßstäben qualitativ hervorragend ist. Zum Ende des zweiten Weltkriegs erlitt das Gebäude einen Bombentreffer in einer der drei Schwimmhallen. Diese konnte aber, wenn auch mit geringerer Ornamentik, wieder aufgebaut werden. Für den Denkmalschutz besonders interessant sind die Außenfassade, die Eingangshalle und die beiden im Originalzustand verbliebenen Schwimmhallen.

Derzeit laufen die Ausschreibungen für eine komplette Planung der Sanierung. Dabei müssen Denkmalschutz, Schallschutz und Brandschutz unter einen Hut gebracht werden und ein Nutzungskonzept erstellt werden. Auf keinen Fall soll das Bad komplett privatisiert werden, sind sich Paul Brunner, vom Förderverein Volksbad, und Joachim Lächele, Leiter der Projektgruppe Volksbad bei der Stadt Nürnberg, einig. Die Planungsgruppe der Stadt arbeitet an der Erstellung eines Mischkonzepts. Denkbar wären beispielsweise der Betrieb eines Aquakindergartens, eines Wellness- und Saunabereichs, Gastronomie oder eine Vermietung von Bereichen an Ärzte oder Physiotherapie. Zentral ist aber der Betrieb als Sport- und Schulschwimmbad. Ungelöst ist die Frage, wie sich der Denkmalschutz zum Einbau eines dringend erforderlichen Aufzugs im Eingangsbereich stellen wird. Barrierefreiheit ist in unserer älter werdenden Gesellschaft von hoher Bedeutung für die Akzeptanz des Bades.

In der Stadt Nürnberg erwartet man Zuschüsse aus dem Bereich der Städtebauförderung. Besonders gefreut haben sich die Planer über die Zusage des Ministerpräsidenten, zusätzlich 18 Mio Euro in die Sanierung stecken zu wollen, wobei noch unklar ist, in welcher Form dieser Zuschuss fließen wird.

Sabine Weigand begrüßte die Maßnahmen der Stadt und die Weitsicht der Planungsgruppe. Sie sicherte ihre Unterstützung zu, wann und wo immer das nötig ist. Aufgrund ihrer eigenen emotionalen Bindung zum Volksbad, wo sie als Schülerin selbst das sichere Schwimmen gelernt hat, sei ihr das natürlich ein Bedürfnis.

Theres

Theres

Theres

Theres

Volksbad Nürnberg

Volksbad Nürnberg

Volksbad Nürnberg

Denkmalschutztour Tag 7

Fürth

In der zweiten Woche ihrer Denkmaltour ist Dr. Sabine Weigand zu Gast in Fürth. Sie folgte damit der Einladung von Barbara Fuchs, MdL und den Fürther Grünen. Beim Rundgang durch die Altstadt, beginnend am Hauptbahnhof, wurden die beiden Abgeordneten unter anderem vom stellvertretenden Stadtheimatpfleger Lothar Berthold und der aktuellen Stadtheimatpflegerin Karin Jungkunz begleitet. Die inhaltliche Leitung des Rundgangs übernahm Kamran Salimi, Grüner Stadtrat und ein Kenner der Denkmalpflege in Fürth.

Fürth ist eine Stadt mit hoher Denkmaldichte und vielen gelungenen Sanierungsbeispielen, leider auch mit gravierenden Sanierungs- und Bausünden. Die Neugestaltung des Bahnhofplatzes nach dem Abriss der Salman-Villa und der alten Post im Zuge der Neugestaltung des Bahnhofplatzes ist aus denkmalpolitischer Sicht ein Fehler gewesen. Dass immer noch Bebauungspläne aus den 60er Jahren als Leitlinien dienen, ist weder zeitgemäß noch dem Denkmal- und Klimaschutzgedanken dienlich. Besonders beeindruckt zeigte sich Sabine Weigand von den Jugendstilvillen in der Königswarterstraße.

Großes Thema sind seit Jahrzehnten die Einkaufzentren in der Innenstadt Fürths. Insbesondere das in den letzten Jahrzehnten so glücklose City Center bereitete der Kommune viele Sorgen. Seit 2015 entstand deshalb in Steinwurfweite entfernt eine neue Shopping Mall, für das leider erneut wertvolle denkmalgeschützte Bausubstanz geopfert wurde. Dabei wurden mehrere denkmalgeschützte Gebäude – in dem u.a. ein Festsaal im Neurenaissance-Still im Jahr 1887 existierte – auf illegale Art und Weise abgerissen. Stattdessen erhielt die Innenstadt eine beliebig austauschbare Konsumarchitektur mit kurzer Halbwertzeit, wie sie tausendfach in vielen deutschen Städten wiederzufinden ist. Es stimmt Dr. Weigand traurig, dass der Abriss des Parkhotels mit seinem wunderschönen Festsaal, für den mit gutem Willen attraktive Lösungen gefunden hätten werden können, leider alternativlos blieb und erneut auf Kosten des Denkmalschutzes erfolgte.

Auch das „Sorgenkind“ City Center wird seit jüngster Zeit wieder „Revitalisiert“ auf Kosten des Denkmalschutzes, in dem z.B. ein Gebäude aus dem 18. Jahrhundert für eine futuristisch anmutende Eingangssituation erneut geopfert wurde durch den Totalabriss. Das neu gebaute Ludwig-Erhard-Museum, ein an und für sich interessanter Bau hinsichtlich Kubatur und Bildsprache, fügt sich seit kurzem direkt an das Rathaus an und wäre als Einzelbau wesentlich wirklungsvoller gewesen.

Den Abschluss der Denkmaltour bildete noch ein Spaziergang über den Grünen Markt und durch die Gustavstraße. Dabei wurde die Aufwertung des Grünen Marktes besonders hervorgehoben, z.B. durch die Verkehrsberuhigung des Platzes bei gleichzeitiger Sanierung der denkmalgeschützten Gebäude. Nicht unerwähnt blieb allerdings auch die sog. „Flächensanierung des Gänsbergs“, bei der in den 70er und 80er Jahren ein komplettes historisches Stadtviertel in der Altstadt abgerissen wurde – für moderne Ersatzbauten. Dr. Weigand resümierte nach knapp zwei Stunden Fußweg: Sie sei zwar „positiv überrascht, dass die Stadt sich innerhalb der letzten Jahrzehnte so gut im Bereich der Denkmalsanierung entwickelt hat“, mahnte aber gleichzeitig an,“ dass die selbstgewählte Bezeichnung ´Denkmalstadt Fürth` nicht nur Attribut, sondern auch Verpflichtung sein muss“.

Fürth

Fürth

Fürth

Fürth

Fürth

Denkmalschutztour Tag 8

Rottenbuch

Am achten Tag wurde Dr. Sabine Weigand vom Bürgermeister der Gemeinde Rottenbuch im Historischen Rathaus begrüßt. Markus Bader berichtete über die ortsprägende Klosteranlage, deren ehemaliger Wirtschaftshof, Fohlenhof genannt, das größte Sanierungsprojekt im Ort ist. In strömenden Regen wurde mit vielen interessierten Rottenbuchern das Areal, das zum größten Teil in Privatbesitz ist, besichtigt. Leider wurden in den vergangenen Jahren substanzielle Teile im Erdgeschoss illegal zerstört. Besonders beeindruckend waren die grandiosen Dachstuhlkonstruktionen. „Eine Mischnutzung wäre für die Zukunft ideal. Mehrgenerationenwohnen, betreutes Wohnen, Gastronomie, kommunale Nutzung als Turnhalle, Feuerwehrhaus und Veranstaltungssaal – dieses Gebäude bietet für Rottenbuch eine riesen Chance und könnte Richtungsweisend für die Nutzung von weiteren ehemaligen kirchlichen Bauten, die im Land zunehmend vor einer Umnutzung stehen, sein“, erklärt Weigand.

Schongau

In Schongau stand im Mittelpunkt der Besichtigung das ehemalige Klosterareal und die St. Anna Kirche, die sich im Besitz einer Stiftung befinden. Der schöne Innenhof grenzt an die Stadtmauer, die Schongau noch als kompletter Ring umschließt und für den Tourismus in Zukunft aufgewertet werden soll. Durch die St. Anna Kirche führte der stellvertretende Stadtbaumeister und berichtete über die Sanierunsgbedürftigkeit des Kirchturms, der Fassade und der Gemälde im Inneren. Das Projekt soll mit Unterstützung des Entschädigungsfonds finanziert werden. Es bleibt aber noch ein großer Betrag, den die Stadt aufbringen muss bzw. für den sie weitere Unterstützer sucht. „Es ist ein generelles Phänomen, dass viele Kirchen nicht mehr für sakrale Zwecke benötigt werden. Man muss sich darüber klar werden, welche Zukunft solche Gebäude haben sollen. Hier darf man die Augen nicht vor ungewöhnlichen Nutzungsmöglichkeiten verschließen“, erläutert Weigand ihre Position. Im Anschluss fand noch in harmonischer Atmosphäre im historischen Ballenhaussaal eine Podiumsdiskussion zum Thema Denkmal statt.

Rottenbuch

Rottenbuch

Rottenbuch

Schongau

Schongau

Podiumsdiskussion in Schongau: "Leerstand vs. Wohnungsnot – steht der Denkmalschutz im Weg?

Denkmalschutztour Tag 9

Sonthofen

Das Möggenried Haus in Sonthofen beschäftigt die Kreisstadt schon lange. Dem unter Denkmalschutz stehenden Haus droht der Verfall. Eine Sanierung sei bisher an der Finanzierbarkeit gescheitert, erklärte Bürgermeister Christian Wilhelm beim Empfang im Rathaus. Anschließend führte Besitzer Franz-Fredo Möggenried durch das Gebäude. Dort wurde der Sanierungsbedarf für die Besucher – sowohl innen wie auch die Fassade – mehr als deutlich.

Das Möggenried Haus gilt als das älteste noch erhaltene Haus Sonthofens. Um 1586 wohl als Bauernhaus konzipiert, war dort lange Jahre bei wechselnden Besitzverhältnissen eine Nagelschmiede untergebracht, über Jahrhunderte ein wichtiger Erwerbszweig im Oberallgäu. 1887 wurde hier der berühmte Sonthofener Kunstmaler Robert Schraudolph geboren. Um 1900 erfolgte der Anbau des östlichen Wohnhauses. Nachdem der letzte Nagelschmied den Betrieb eingestellt hatte, wurde 1913 das Haus von der Familie Möggenried gekauft, die eine Schreinerei einrichtete. Seit Mitte der 80er Jahre steht das Gebäude leer. Nachdem schon der Abriss drohte, kaufte 2006 Franz-Fredo Möggenried den ehemaligen Familienbesitz zurück, entrümpelte und sicherte das Gebäude. Seither versucht er das Gebäude einer neuen Nutzung zuzuführen. Vor 10 Jahren wurde eine Sanierung auf 1,3 Millionen Euro geschätzt – eine Summe, die heute deutlich höher liegen dürfte.

Dr. Weigand sieht beim Denkmalschutz "die Kommunen in der Pflicht". Das Problem dabei ist, dass diese mit hohen Kosten konfrontiert sind. Es sei "fast skandalös", wie die Gelder dafür in Bayern runter gefahren wurden, so die Abgeordnete: "Wir müssen dahin zurück, dass der Denkmalschutz wieder stärker gefördert wird". Wichtig sei vor allem ein Nutzungskonzept. "Das ist ein Gebäude in dem immer gewohnt und gearbeitet wurde. Das ist die Seele des Hauses". Jedes Jahr sei ein verlorenes Jahr und die Bausubstanz leide weiter. Zumindest sei momentan sicher gestellt, dass das Haus so weit baulich gesichert ist, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann. Für Grünen-Stadtrat Michael Borth ist das Möggenried-Haus "wichtig für die Identität der Stadt und unsere Geschichte".

Dr. Weigand riet, das Thema stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. "Bringt Schwung in die Sache", das Gebäude sei "ein Schmuckstück, das nicht verloren gehen darf". Vor allem, wenn es das älteste Haus der Stadt ist. Von den Besuchern wurden verschiedene Modelle diskutiert, wie das Ensemble zu retten ist. Zum Beispiel über einen Freundeskreis bzw. eine Stiftung die Sanierung voranzutreiben. Eine weitere Idee: Mit Förderung aus dem Programm "soziale Stadt" ein Mehrgenerationenhaus anzustreben. Der Besitzer zeigt sich für alle Formen einer Nutzung offen, wie eine Weinstube, ein kultureller Treffpunkt oder Räume für die Volkshochschule. "Das wäre der ideale Anker für Sonthofen in die Vergangenheit" wünscht sich auch Dr. Weigand eine öffentliche Nutzung. Dazu brauche es allerdings eine Förderkulisse, die für die Rettung ausreicht, betont Möggenried. Für Kreissprecherin Christina Mader ist das Haus "ein Juwel": "Es wäre jammerschade, wenn es keine neue Nutzung findet".

Das Möggenried Haus in Sonthofen

Das Möggenried Haus in Sonthofen

Das Möggenried Haus in Sonthofen

Sonthofen

Denkmalschutztour Tag 10

Roth

Das sogenannte Kuhnke-Haus, benannt nach der Schreibwaren- und Buchhandlung Kuhnke, in zentraler Lage an der Hauptstraße in Roth könnte, wenn es optimal läuft, in den nächsten Jahren saniert werden. Derzeit ist das Fachwerkhaus, insbesondere die Obergeschosse, in einem beklagenswerten Zustand. Im Keller wird eine Mikwe vermutet. Das Becken ist zwar zugeschüttet, doch es gibt Hinweise, die für die Existenz des rituellen jüdischen Bades, sprechen.

Die Eigentümerin Sabine Kellner, die das Haus vor vier Jahren erworben hat, ist gewillt das Haus zu sanieren, allerdings unter dem Vorbehalt, dass sich damit eine Rendite erzielen lässt. Ebenso interessiert an einer Sanierung ist der Rother Stadtbaumeister Wolfgang Baier, der dazu auch konkrete Vorstellungen entwickelt hat. Eine Voruntersuchung seitens des Landesamts für Denkmalpflege ist bereits erfolgt, wie der für Mittelfranken zuständige Referatsleiter Dr. Markus Weis ausführte. Allerdings sei noch unklar, wie es genau um die Eigentumsverhältnisse bestellt ist. Auch eine Kostenschätzung gibt es bereits. Der Architekt Fritz Hochreuther spricht von etwa 1,6 Mio Euro.

Alle beteiligten Parteien, Eigentümerin, Stadtverwaltung und Landesamt, wollen versuchen, konstruktiv zu einem Ergebnis zu kommen mit dem Ziel, dem imposanten Wohn- und Geschäftshaus eine Zukunft zu geben. Allerdings sind noch einige bürokratische Hürden zu überwinden, bis die Finanzierung gesichert ist.

Denkmalschutztour Tag 11

Abschluss in München

Der letzte Tag ihrer Denkmaltour führte Dr. Sabine Weigand in die bayerische Hauptstadt. Und die hat etwas ganz Besonderes zu bieten: ein Denkmal außergewöhnlicher Dimension. „Unser Spaziergang mit Herrn Albert, dem Leiter der Gärtenabteilung der Bayerischen Schlösserverwaltung, durch den Englischen Garten hat mich wirklich beeindruckt. Entstanden als Erholungsraum für die Bevölkerung vor über 200 Jahren ist dieses Gartendenkmal ein brillantes Beispiel für ein historisch gewachsenes innerstädtisches Erholungsgebiet“, so Weigand. Diese Denkmalform steht oft hinter den Baudenkmälern etwas zurück, obwohl für sie die gleichen Kriterien gelten. Der Erhalt der historischen Struktur steht im Vordergrund: Sichtachsen müssen bestehen bleiben, die richtigen Baumarten sind an manchen Stellen unerlässlich, die Wegführung hat einen künstlerischen Sinn und dient der Inszenierung des Gartens. All dies muss von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung erhalten und gepflegt werden. Der sogenannte Nutzungsdruck auf das innerstädtische Erholungsgebiet ist enorm. Die Müllmenge wächst stetig. Und auch der Klimawandel macht den Bäumen im Park zu schaffen. „Grün in der Stadt ist enorm wichtig und wird natürlich auch gerne angenommen. Und hier funktioniert das Nebeneinander fast ohne Verbote. Gegenseitige Rücksicht funktioniert im Englischen Garten. Allerdings muss die Müllvermeidung noch mehr ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden“, wünscht sich Weigand.

Abends folgte die abschließende Podiumsdiskussion mit relevanten Akteuren im bayerischen Denkmalschutz. Moderiert von der Oberbürgermeisterkandidatin der Grünen München, Katrin Habenschaden, waren sich alle Diskutanten einig, dass der Denkmalschutz einen höheren Stellenwert in der bayerischen Politik verdient hätte. Insbesondere die immer schlechter werdende finanzielle Ausstattung wurde kritisiert. Steuererleichterungen würden dies nicht ausgleichen denn, so Weigand, „davon profitieren nur die, die Steuern zahlen“. Bürgerbeteiligung und gesellschaftliches Engagement sind für den Denkmalschutz von hohem Wert. Denn nur mit der Bevölkerung lassen sich die bayerischen Denkmäler schützen. Auch etwas mehr Flexibilität der Behörden wurde gefordert, gerade im Bezug auf die Wohnqualität im Denkmal und die Solarenergie. „Ich will weiter daran arbeiten, das Thema Denkmalschutz bei den Menschen zu verankern“, fasst Weigand ihre Vision der Zukunft des Denkmalschutz zusammen.

Sabine Weigand beim Rundgang durch den Englischen Garten

Der Englische Garten in München

Der Englische Garten in München

Der Englische Garten in München

Sabine Weigand diskutierte mit ihren Gästen beim Abschlusspodium in München über die Zukunft des Denkmalschutzes.

Podiumsdiskussion in München "Zukunft Denkmalschutz – zwischen Tradition und Innovation"